血便とは

血便は、血液が混ざった便です。目に見える血便は「肉眼的血便」と呼ばれ、便全体が赤っぽい、黒っぽい血便もあれば、茶色の便に赤や黒の血液が付着しているものもあります。一方、肉眼では確認できない微量の血液が混じる「顕微鏡的血便」は、便潜血検査を通じて初めて確認されます。どちらの場合も消化管や肛門から出血が起こっている可能性を示しており、深刻な疾患の兆候であることも少なくありません。血便が見られた際には速やかに消化器科を受診することが大切です。

血便は、血液が混ざった便です。目に見える血便は「肉眼的血便」と呼ばれ、便全体が赤っぽい、黒っぽい血便もあれば、茶色の便に赤や黒の血液が付着しているものもあります。一方、肉眼では確認できない微量の血液が混じる「顕微鏡的血便」は、便潜血検査を通じて初めて確認されます。どちらの場合も消化管や肛門から出血が起こっている可能性を示しており、深刻な疾患の兆候であることも少なくありません。血便が見られた際には速やかに消化器科を受診することが大切です。

血便の種類

鮮血便

鮮やかな赤色の血液が便に付着している状態です。出血の原因は肛門や直腸など肛門に近い場所にあることが多いです。

暗赤色便

赤黒い血便で、便に混じった血液が腸管内に長く留まった場合に見られます。小腸や大腸の奥の方で出血が起きていることが疑われます。

粘血便

血液とゼリー状の粘液が混ざった便で、感染性腸炎や炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎やクローン病など)など粘膜に炎症を伴う場合に多く見られます。

黒色便

全体が黒っぽく、ドロッとした便で、コールタールに似ていることからタール便とも呼ばれます。胃や十二指腸といった上部消化管からの出血でおこります。胃・十二指腸潰瘍やがんなど重篤な疾患が原因となることも多く、黒色便が見られた場合には速やかに病院を受診し、胃カメラを受けることが推奨されます。

血便の原因

血便の原因で起こるため、まず問診や検査で出血源を推定することが大切です。胃・十二指腸潰瘍や切れ痔(裂肛)やいぼ痔(痔核)は多くの場合、飲み薬や塗り薬での治療が可能です。大腸ポリープや早期のがんであれば内視鏡治療が可能です。進行がんや出血量が多い場合には、入院治療が必要です。軽症の虚血性腸炎や感染性腸炎など対症療法で良くなるものもあります。炎症性腸疾患では、長期にわたる治療が必要となります。

- 胃・十二指腸潰瘍

- 感染性腸炎……細菌感染(カンピロバクター、O-157、腸炎ビブリオ、サルモネラ菌など)によるもの。

- 炎症性腸疾患……潰瘍性大腸炎やクローン病など。

- 大腸ポリープ……大きなポリープは血便の原因となります。

- 大腸がん……進行すると便に血液が混ざることがあります。

- 憩室出血……大腸の壁にできる憩室が炎症や出血を引き起こします。

- 虚血性腸炎……大腸への血流不足による炎症。

- 痔疾患……肛門近辺からの出血。

肛門の病気

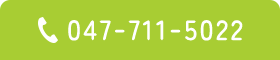

イボ痔

イボ痔は肛門周辺の静脈がうっ血して腫れる疾患です。内痔核は肛門内側に、外痔核は肛門外側に発生します。特に内痔核が外へ飛び出す脱肛を起こすと、鮮やかな赤色の出血を伴うことがあります。

イボ痔は肛門周辺の静脈がうっ血して腫れる疾患です。内痔核は肛門内側に、外痔核は肛門外側に発生します。特に内痔核が外へ飛び出す脱肛を起こすと、鮮やかな赤色の出血を伴うことがあります。

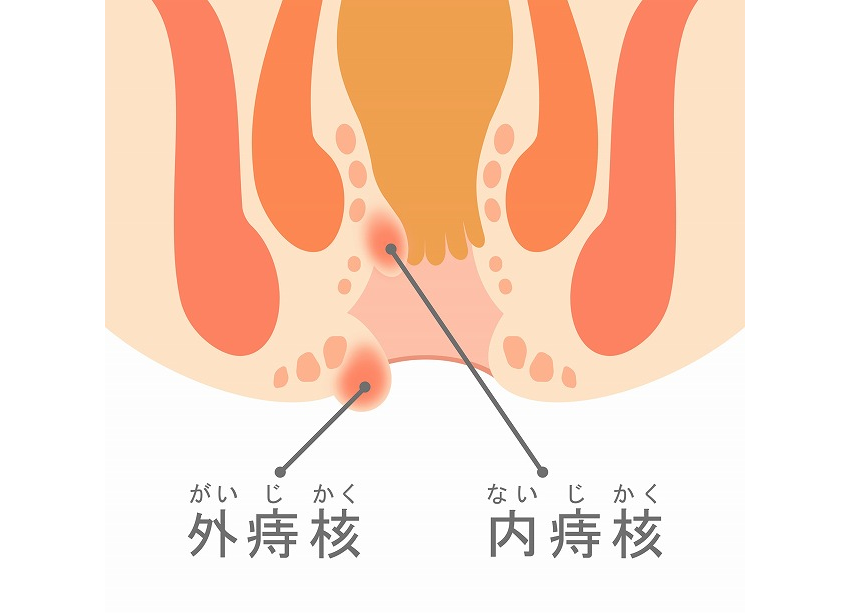

切れ痔

便秘による硬い便や激しい下痢が原因で、肛門の皮膚部分が裂けてしまうことで起こります。排便時に少量の鮮血が見られるのが特徴です。

便秘による硬い便や激しい下痢が原因で、肛門の皮膚部分が裂けてしまうことで起こります。排便時に少量の鮮血が見られるのが特徴です。

肛門ポリープ・見張りイボ

肛門付近の慢性的な炎症やイボ痔、切れ痔を繰り返すことで形成されるイボ状の病変です。肛門内側のポリープや外側の見張りイボは、排便時に出血を伴うことがあります。

大腸の病気

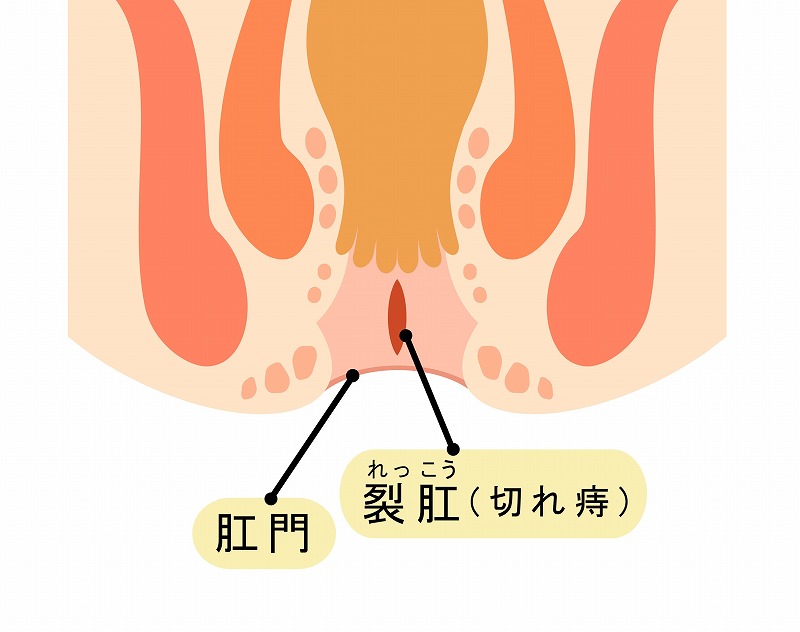

大腸ポリープ、大腸がん、直腸がん

これらの疾患は便との摩擦で出血を引き起こしやすいです。特に直腸がんは硬い便と接触する時間が長いため、出血する頻度が高く、鮮血や暗褐色の血が見られます。これらの病変の早期発見には大腸内視鏡検査が有効です。

これらの疾患は便との摩擦で出血を引き起こしやすいです。特に直腸がんは硬い便と接触する時間が長いため、出血する頻度が高く、鮮血や暗褐色の血が見られます。これらの病変の早期発見には大腸内視鏡検査が有効です。

潰瘍性大腸炎

潰瘍性大腸炎は原因不明の炎症が大腸粘膜に広がる疾患で、難病に指定されています。腹痛や粘血便を伴い、活動期と寛解期を繰り返します。近年、専用の生物学的製剤による治療が進歩し、日常生活の質を維持しやすくなりました。

大腸憩室出血

大腸壁が袋状に突出した大腸憩室からの出血で、主に加齢や遺伝、食生活が関与します。右側結腸で多く見られ、便器が真っ赤になるほどの大量出血を起こすことがあります。

虚血性腸炎

腸の血流が一時的に悪くなり、腸粘膜に炎症や潰瘍が生じる疾患です。急激な腹痛の後に鮮血便が出ることが特徴です。便秘によるいきみが原因となる場合もあります。

当院での診療

血便は上述のように様々な原因で起こります。まず便性状から出血源が上部消化管か、下部消化管かを推定し、胃カメラもしくは大腸カメラの必要性を検討します。血液検査で貧血の有無や感染症の有無、炎症の程度を調べる必要もあります。重度の虚血性腸炎など、胃腸のダメージが大きいことが推測される場合は、カメラではなく、CT検査や腹部超音波検査も検討します。出血量が多い場合や強い腹痛を伴う場合、全身状態が悪い場合など、緊急入院が必要な場合には、速やかに連携医療機関受診の手配を行います。

便の性状から、上部消化管かすることが大切です。胃・十二指腸潰瘍や切れ痔(裂肛)やいぼ痔(痔核)は多くの場合、飲み薬や塗り薬での治療が可能です。大腸ポリープや早期のがんであれば内視鏡治療が可能です。進行がんや出血量が多い場合には、入院治療が必要です。軽症の虚血性腸炎や感染性腸炎など対症療法で良くなるものもあります。炎症性腸疾患では、長期にわたる治療が必要となります。

ピロリ菌の除菌治療

血便の原因が胃潰瘍、十二指腸潰瘍の場合、ピロリ菌感染が大元の原因となっていることがあります。ピロリ菌感染が原因となっている場合、潰瘍がいったん治った後も再発しやすいため、ピロリ菌の除菌治療が必要です。除菌治療により、潰瘍再発が予防できるだけでなく、胃がんのリスクも軽減できます。除菌治療では、抗生物質2種類と胃酸分泌抑制剤を組み合わせた薬を1週間服用します。初回治療での成功率は90%超です。治療が不成功だった場合も薬剤を変更して2回目の治療を行うことで、最終的な成功率は約95%以上%に達します。ピロリ菌感染が確認された場合は、早めの治療をおすすめします。