大腸がん

大腸がんは日本人のがん罹患数で2位、がんによる死亡数でも2位を占める病気で、近年その死亡数は増加傾向にあります。早期発見ができれば生存率は90%以上と非常に高いことが特徴です。一方で、発見が遅れリンパ節や他の臓器に転移した場合、生存率は大きく低下します。早期発見・早期治療が非常に大切です。

大腸がんは日本人のがん罹患数で2位、がんによる死亡数でも2位を占める病気で、近年その死亡数は増加傾向にあります。早期発見ができれば生存率は90%以上と非常に高いことが特徴です。一方で、発見が遅れリンパ節や他の臓器に転移した場合、生存率は大きく低下します。早期発見・早期治療が非常に大切です。

大腸がんの多くは、大腸ポリープから発生するため、大腸カメラでがんの前段階である大腸ポリープを発見し、切除することが大腸がんの予防につながります。

大腸ポリープは自覚症状がないため、早期発見のためには定期的な内視鏡検査が不可欠です。便潜血検査は一般的な大腸がん検診で行われていますが、早期の大腸がんやポリープを発見する確実性に欠けます。進行した大腸がんであっても、3分の1程度は、便潜血反応が陰性となります。(偽陰性)。大腸がんによる死亡数は40歳から増え始め、50歳からは急激に増加するため、40歳を過ぎたら大腸カメラを受けることをおすすめします。

進行大腸がん

大腸がんは進行すると腸の壁の深い部分へと広がり、リンパ節や他の臓器への転移が生じます。手術に加えて抗がん剤の治療が必要となります。大腸がんは進行した場合でも、腹部膨満感や便通異常など軽い症状しか出ないことも多く、気づいたときにはかなり進行してしまっているケースもあります。そのため、血便や腹痛、下痢・便秘などの便通異常がある場合、健康診断で便潜血反応が陽性となった場合には放置せず、速やかに病院を受診してください。

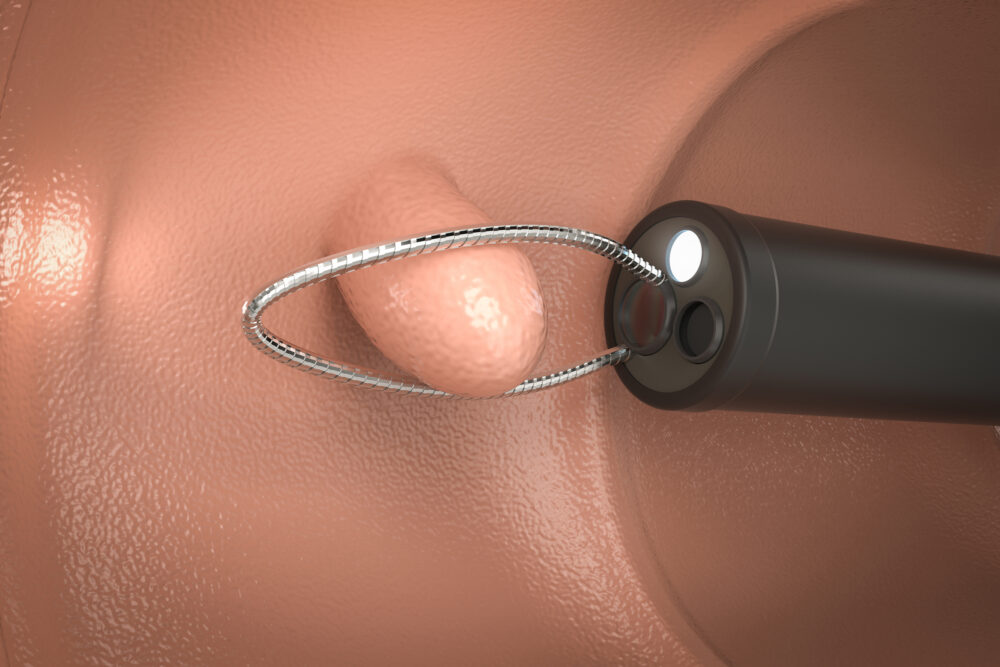

大腸ポリープ

大腸ポリープは大腸粘膜の一部が隆起してできたイボのようなものです。「腫瘍性ポリープ」と「非腫瘍性ポリープ」に分類されます。「腫瘍性ポリープ」は大腸がんの原因となるため、大きくなる前に切除することが重要です。当院では、大腸カメラ時に発見したポリープを切除する日帰り手術が可能です。検査と治療が一度で完了し、患者様の負担を軽減できます。

大腸ポリープは大腸粘膜の一部が隆起してできたイボのようなものです。「腫瘍性ポリープ」と「非腫瘍性ポリープ」に分類されます。「腫瘍性ポリープ」は大腸がんの原因となるため、大きくなる前に切除することが重要です。当院では、大腸カメラ時に発見したポリープを切除する日帰り手術が可能です。検査と治療が一度で完了し、患者様の負担を軽減できます。

大腸憩室症

大腸憩室症は、大腸粘膜にポケット状のくぼみ(憩室)ができた状態です。憩室自体は無症状ですが、憩室内の血管が破れて出血したり、憩室内で細菌が増殖して大腸炎を引き起こしたりすることがあります。憩室は腸管内圧が上昇することで形成されます。食生活や運動など、便秘しないよう心がけることが大切です。

炎症性腸疾患

(潰瘍性大腸炎、クローン病)

炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎やクローン病)は、小腸や大腸に慢性的な炎症がおこり、びらんや潰瘍が発生する疾患です。症状として、下痢、血便、腹痛が見られ、活動期(再燃期)と寛解期を繰り返します。寛解期に入っても治療を中断すると再燃する恐れがあるため、継続的な治療が求められます。この病気は厚生労働省から難病に指定されており、病気の原因は不明ですが、適切な治療により通常通りの日常生活を送ることが可能です。

カルチノイド

カルチノイドとは「がんのようなもの」という意味で、神経内分泌腫瘍とも呼ばれます。大腸では直腸にできることが多いです。悪性度は一様ではなく、比較的良性の経過をたどるものから、リンパ節や肝臓など他の臓器へ転移する悪性のものまで様々です。小さいうちには無症状であることが多く、大腸カメラ時に偶然発見されることが多いです。見つかった場合には早期の治療が必要です。

直腸粘膜脱症候群

直腸粘膜脱症候群は、直腸の肛門に近い部分にできる良性の粘膜変化です。排便時にいきむ習慣がある方にできやすく、残便感や肛門のかゆみ、排便時の出血と言った症状があります。直腸粘膜脱症候群の治療では、原因である「排便時のいきみ」を改善することが基本となります。便秘が元になっていることが多いため、食物繊維の摂取や運動など便通をスムーズに保つ事が大切で、必要な場合には便秘薬も使用します。

大腸粘膜下腫瘍

大腸粘膜下腫瘍は、粘膜の下に病変ができた状態です。粘膜の表面が変化する大腸ポリープとは違い、表面は正常粘膜に覆われており、正常粘膜が盛り上がった病変として発見されます。大腸を構成する脂肪や平滑筋が増殖してできる「脂肪腫」や「平滑筋腫」など、治療不要な良性病変が多いですが、「GIST」や「リンパ腫」など治療が必要な病変が見つかることもあります。病変の小さいうちは良性、悪性の診断が難しいこともあり、粘膜下腫瘍が見つかった場合は定期的な大腸カメラが必要です。大きな粘膜下腫瘍や、経過観察中に急速に増大するような粘膜下腫瘍は超音波内視鏡やCT・MRIなど詳しい検査が必要となります。

大腸メラノーシス

(偽メラノーシス)

大腸メラノーシス(偽メラノーシス)は、大腸粘膜に褐色の色素沈着が見られる状態です。大腸カメラで診断されます。厳密には、沈着する物質は皮膚や髪の毛に含まれるメラニンではなく、「リポフスチン」という物質であるため、「偽」メラノーシスと呼ばれます。アントラキノン系の刺激性便秘薬の常用が原因とされています。アントラキノン系下剤には、センナやアロエを含む下剤、大黄を含む漢方便秘薬、一部の便秘解消を謳う健康食品・茶が含まれます。腸が茶色くなっているだけなら問題ないのですが、偽メラノーシスの状態になると腸管蠕動が低下し便を排出する力が弱くなる「弛緩性便秘」の状態になってしまっています。「はじめのうちは下剤がよく効いていたが、だんだん効かなくなり下剤を増やさなければいけなくなった」という方が該当します。刺激性下剤の連用は「弛緩性便秘」を引き起こし、かえって便秘を悪化させてしまうため、便秘の際には非刺激性下剤を主に使い、どうしでも排便が無いときにだけ、刺激性下剤を使うようにすることが大切です。

過敏性腸症候群

過敏性腸症候群は、急激な腹痛や下痢だけでなく、便秘、下痢と便秘を繰り返す、あるいは膨満感が強く現れるタイプもあります。緊張やストレスがきっかけとなり症状が発症することが多いため、体質や気持ちの問題だと誤解されがちですが、適切な治療で症状を改善することが可能です。この疾患は、通勤通学、会議、試験などストレスのかかる状況で症状が悪化する傾向があります。生活の質(QOL)を低下させる原因にもなるため、専門医による治療を受けることをおすすめします。

過敏性腸症候群は、急激な腹痛や下痢だけでなく、便秘、下痢と便秘を繰り返す、あるいは膨満感が強く現れるタイプもあります。緊張やストレスがきっかけとなり症状が発症することが多いため、体質や気持ちの問題だと誤解されがちですが、適切な治療で症状を改善することが可能です。この疾患は、通勤通学、会議、試験などストレスのかかる状況で症状が悪化する傾向があります。生活の質(QOL)を低下させる原因にもなるため、専門医による治療を受けることをおすすめします。